Interdire le tabac dans un temple indien n’a rien d’un réflexe ancestral : c’est une règle récente, dans un pays où les gestes rituels flirtent parfois avec la combustion de plantes mystérieuses. Le Mahabharata, ce monument de la littérature sanskrite, parle de végétaux capables de bousculer les états de conscience, mais jamais du tabac. Logique, la plante n’a débarqué sur le sous-continent qu’après le XVIe siècle.

Les écoles hindoues, loin d’afficher une unanimité, se partagent entre condamnation catégorique et tolérance nuancée. Certaines rejettent la cigarette sans discussion, d’autres admettent le tabac sous forme de poudre ou de pâte lors de festivités locales. Les textes fondateurs n’imposent pas de verdict tranché, ce qui laisse place à des interprétations variées : l’hindouisme, comme souvent, s’adapte aux réalités sociales, sans jamais vraiment renoncer à ses exigences spirituelles.

Regards croisés sur l’usage des substances psychoactives dans les traditions religieuses mondiales

L’emploi de substances psychoactives dans les pratiques religieuses dévoile une mosaïque de visions à travers le globe. L’hindouisme, contrairement à d’autres courants, affiche une ligne claire : le tabac, l’alcool et les drogues sont bannis au même titre que la haine ou le vol. Ce rejet s’inscrit dans la volonté de guider chaque fidèle sur une voie éthique, fidèle aux préceptes qui sous-tendent l’éthique hindoue.

Si l’on élargit la focale, les autres religions mondiales affichent des attitudes très différentes envers ces usages. Certaines cultures chamaniques d’Amérique du Sud intègrent des plantes psychotropes à des rituels de guérison ou de quête intérieure. Le judaïsme et l’islam, pour leur part, proscrivent l’usage de drogues, et l’islam interdit strictement l’alcool. En revanche, le christianisme autorise le vin lors de l’eucharistie, tout en condamnant l’ivresse.

Voici un aperçu de ces positions à travers différentes traditions religieuses :

- Hindouisme : tabac, alcool, drogue, interdits

- Islam : interdiction stricte de l’alcool et des drogues

- Christianisme : usage ritualisé du vin, rejet de l’excès

- Traditions animistes : usage contrôlé de certaines plantes

Ce rapport codifié, parfois prohibitif, à la consommation de substances psychoactives traduit la capacité des religions à structurer les normes collectives, les comportements sociaux et, par ricochet, la santé publique. La question du tabac et des drogues sort ainsi du simple registre du fait social pour devenir un terrain où se confrontent traditions culturelles et aspirations spirituelles, parfois en tension, souvent en dialogue.

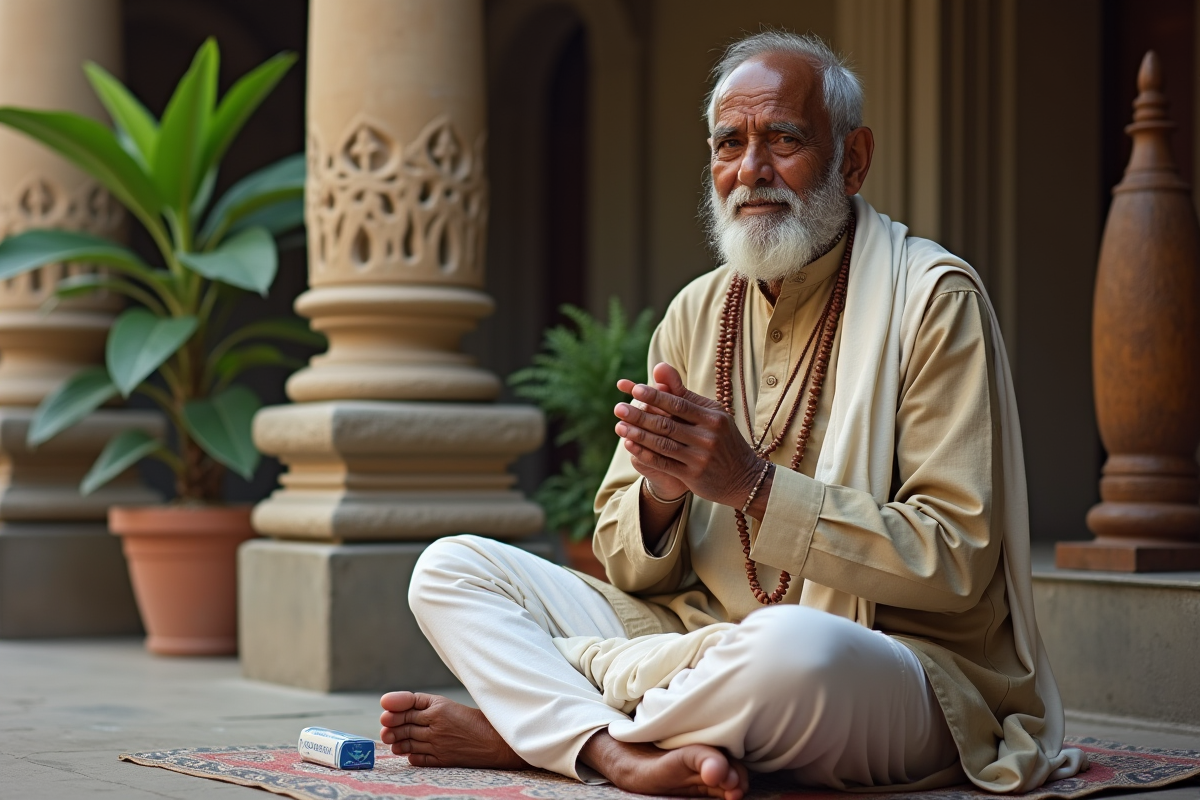

L’hindouisme face au tabagisme : entre prescriptions spirituelles et réalités culturelles

L’hindouisme, religion majoritaire en Inde, ne se résume pas à un dogme unique. Sa force réside dans des textes plurimillénaires, les Védas, notamment, transmis oralement avant d’être consignés en sanskrit. Ces œuvres abordent la relation au corps et aux substances avec une exigence affirmée. Tabac, alcool, drogues : la liste des interdits ne laisse guère de place à l’ambiguïté, aux côtés d’autres comportements jugés néfastes comme la haine ou le vol. Cette proscription, ancrée dans les principes de Yama et Niyama, vise à préserver l’harmonie du corps, de l’esprit et du tissu social.

Sur le terrain, cependant, l’Inde dessine une réalité plus contrastée. Les cérémonies dans les temples et la vie religieuse se caractérisent par une sobriété héritée de la tradition. Mais dès qu’on quitte les centres urbains, la consommation de tabac prend des formes diverses : cigarettes, bidis, tabac à mâcher. Ce décalage entre norme religieuse et pratiques ordinaires reflète la diversité du pays, et la façon dont les prescriptions spirituelles se frottent, parfois s’effritent, au contact des usages locaux.

Au croisement des sciences sociales et de la médecine traditionnelle, le débat sur le tabac s’inscrit dans une réflexion plus vaste sur les modes de vie et la santé collective. Les études portant sur le cannabis (présent dans certaines préparations) ou le tabac interrogent la portée réelle des prescriptions religieuses sur les habitudes. La quête de libération spirituelle (moksha) se poursuit, mais elle cohabite avec des pratiques héritées de siècles de métissages et d’ajustements culturels.

Quelles questions éthiques et sociales soulèvent ces pratiques aujourd’hui ?

La condamnation du tabac par l’hindouisme découle d’une conception du corps comme instrument de l’émancipation spirituelle. Cette perspective soulève des interrogations concrètes sur la cohérence de la société indienne contemporaine. Entre rigueur des préceptes et habitudes persistantes, la tension est palpable : les chercheurs s’interrogent sur la capacité des normes religieuses à influencer durablement les comportements collectifs.

Les sciences sociales relèvent que la stigmatisation du tabagisme, héritée de l’éthique hindoue, façonne les relations sociales, parfois en créant de l’exclusion, parfois en nourrissant des stratégies de contournement. Dans certains contextes, fumer devient un signe de marginalité, alors que le rituel exige pureté et discipline. La société indienne, prise entre valeurs anciennes et mutations rapides, cherche un équilibre entre la préservation de son héritage et l’invention de nouveaux repères.

Voici deux axes qui cristallisent ces enjeux :

- La libération spirituelle, but ultime de l’hindouisme, implique de surmonter plusieurs obstacles clairement identifiés : maladie (vyádhi), apathie (styána), doute (samsáya), négligence (pramáda), paresse (alásya), perception erronée (bhrantidárshan), instabilité (anavashtitha), attachement matériel (rágaprakríti).

- La question du mode de vie occupe une place centrale : elle incarne la tension entre fidélité à la tradition et exigence d’innovation, dans une société où la santé publique puise à la fois dans le passé et dans la recherche de solutions neuves.

L’éthique hindoue, loin d’être immuable, se réinvente face aux défis contemporains. Le débat sur le tabac en Inde illustre la vitalité de cette tradition : elle interroge sans cesse sa capacité à conjuguer héritage spirituel et adaptation, sans jamais rompre le fil qui relie le passé à l’avenir.